東京ダービーについて

Tokyo Derby東京ダービーの歴史

東京ダービーは、大井競馬場の開場(昭和25年)から5年後の昭和30年に第1回が施行された「春の鞍」を前身とする競走で、第10回(昭和39年)から第11回(昭和40年)までを「東京都ダービー」の名称で施行した後、第12回(昭和41年)から現在のレース名に改められた。なお、同じく昭和30年に第1回が施行された「秋の鞍」は、後の東京大賞典である。 第1回(昭和30年)から第4回(昭和33年)まではいずれも5月15日に、第5回(昭和34年)から第10回(昭和39年)までは5月上旬~5月中旬の時期に施行されていたが、その後は5月下旬~7月上旬の時期に施行されている。ちなみに、第50回(平成16年)以降の施行日はすべて6月上旬だ。 施行コースは第1回(昭和30年)から第12回(昭和41年)までが大井ダ2,000m、第13回(昭和42年)から第44回(平成10年)までが大井ダ2,400mだった。第45回(平成11年)より再び変更され、その後は現在と同じ大井ダ2,000mで施行されている。 JRA所属馬・地方所属馬の垣根を超えた3歳ダートチャンピオンを決定するべく、現3歳世代がデビューした令和5年度より2歳・3歳のレース体系が全国的に大きく変更され、南関東所属馬限定のSⅠとして施行されていたこの東京ダービーが、ダートグレード競走のJpnⅠとして施行されることになった。当レースと同様に令和6年からダートグレード競走のJpnⅠとなった羽田盃、平成11年から施行されていたジャパンダートダービーを改称して実施するジャパンダートクラシックとともに、新たな「3歳ダート三冠競走」と位置付けられている。 今回の第70回(令和6年)東京ダービーは、1着賞金が前回の5,000万円から1億円にアップ。本年度に施行される地方競馬の競走としては、川崎記念・JBCクラシック・東京大賞典に並ぶ最高金額となった。出走資格はサラブレッド系3歳の牡馬・牝馬。負担重量は定量の57kg、牝馬は2kg減である。なお、地方所属馬は「羽田盃の上位3頭」「ユニコーンステークスで2着以内となった馬のうち上位1頭」「クラウンカップの1着馬」「東京湾カップの1着馬」に、JRA所属馬は「羽田盃で5着以内となった馬のうち上位3頭」「ユニコーンステークスで2着以内となった馬のうち上位1頭」に、それぞれ当レースへの優先出走権が付与される。

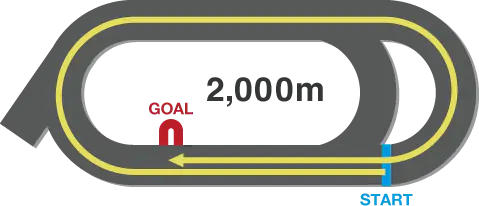

コース紹介

令和3年から左回りのレースも施行されるようになった大井競馬場だが、今年の東京ダービーはこれまでと同じく右回りで施行される。 北米を中心に発展してきたダート競馬においては、2,000mがチャンピオンディスタンスとされてきた。大井ダ2,000mも、この東京ダービーや帝王賞(JpnⅠ)・東京大賞典(GⅠ)といったTCKの主要競走が施行されるコースとしておなじみだ。 スタート地点は第4コーナー付近で、スタンド前の直線を通過した後に、全長1,600mの外回りコースを1周してゴールに達する。スタート直後に400m以上の直線部分があるため、隊列が整いつつある状態で1コーナーに入る展開となりやすい。レースの流れや馬場のコンディションなどにもよるとはいえ、コースレイアウトだけを見るならば枠順による有利・不利が表れにくい形態である。ゴール直前の攻防はもちろん、レース序盤のポジション争いもスタンド前の直線で行われることから、現地観戦の醍醐味を存分に味わうことのできるコースと言えそうだ。 なお、南関東4場(浦和・船橋・大井・川崎)のうち、右回りのレースが施行されているのはこの大井競馬場だけ。また、JRAでダ2,000mのレースが施行されているのは、平成18年以降に限ると阪神競馬場のみである。類似のコースが少ない分、適性や経験が明暗を分けることになるかもしれない。 令和6年4月末時点における大井ダ2,000mのレコードタイムは、第56回(平成22年)の東京大賞典で優勝馬のスマートファルコンが記録した2分0秒4だ。

伊吹 雅也